愛與歸屬感 ??

關鍵詞:愛與歸屬

Know that your time is coming soon. As the sun rises, so does the moon. As love finds a place in every heart.You are a princess, you'll play your part.

堅信你的時代即將到來,在日月生起之際,愛在每個人心中找到歸屬。你是一位公主,有著命中注定的角色。

繪畫治療的藝術 ??

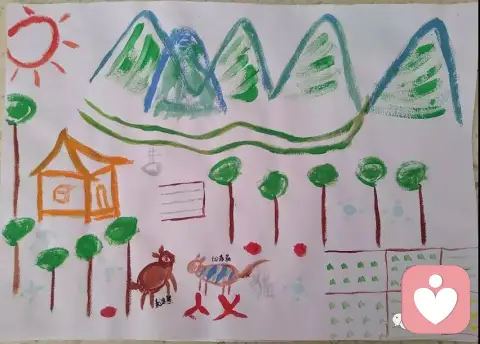

整個畫風是比較唯美的,畫面的呈現讓我們感到創作者是一位內心充滿童趣的人。繪畫主題依然是“房樹人”。時隔一個星期,我們能明顯的感受到這位創作者的改變。她說,通過兩次繪畫,自己能明顯的感到好多了。 繪畫治療,是有意識的調整自己的行為,用這種刻意,來調整自己,達到最佳的效果。

歸屬感的重要性 ??

歸屬感,指的是一種人希望被接納為一段關系或群體的一部分的情感需求,人們渴望在一段關系或一個群體中作為真實的自己受到肯定和重視。同時,歸屬感也是自我身份認同的重要支柱。

如何增強歸屬感 ??

首先,你需要知道的是,你的身邊至少要有一個能與你建立情感上的深層鏈接的人。有這樣一兩個人存在,可能比擁有一群可以一起吃吃喝喝、休閑娛樂的朋友都要來得重要。